Salomé. Ópera de Richard Strauss, basado en el drama homónimo de Oscar Wilde, traducido al alemán por Hedwing Lachmann . Dirección musical: Philippe Auguin. Dirección de escena: Bárbara Lluch. Diseño de escenografía: Daniel Bianco. Diseño de vestuario: Clara Peluffo. Diseño de iluminación: Albert Faura. Coreografía: Mercé Grané. Reparto: Ricarda Merbeth (Salomé), Norbert Ernst (Herodes), Nancy Fabiola Herrera (Herodías), Egils Siliņš (Jochanaan), Fermín Prieto (Narraboth) y elenco (pajes, soldados, judíos, nazarenos). Orquesta Estable del Teatro Colón. Función: 2 de Noviembre, 17 hs. Nuestra opinión: buena.

El regreso de Salomé, la ópera más transgresora y radical de Richard Strauss, al Teatro Colón después de 26 años prometía ser una catarsis straussiana, un estallido de erotismo, horror y misticismo bíblico en clave de exceso. Pero lo que ofreció la puesta de Bárbara Lluch (escena) con Philippe Auguin en el podio fue otra cosa: un ejercicio intelectual que se disfraza de provocación y termina neutralizando el escándalo que decía invocar.

El resultado es un espectáculo estéticamente refinado, pero emocionalmente desangrado; una Salomé que piensa su deseo en lugar de vivirlo, y que reemplaza el fuego por el discurso.

Lluch ubica la acción en la Alemania crepuscular de la República de Weimar, en ese interregno donde el hedonismo se confunde con la autodestrucción y el erotismo con la sombra del nazismo naciente. Herodes y Herodías ya no son figuras bíblicas, sino reliquias del cabaret político, caricaturas de una élite degenerada que baila sobre el abismo. El gesto podría haber sido fértil si no se limitara a una obviedad simbólica: el Nationalsozialismus como metáfora de la corrupción, el uniforme negro como reemplazo del deseo.

En ese contexto, el mito de Wilde y Strauss se vuelve un manifiesto de consigna, donde el deseo se diagnostica y la transgresión se racionaliza. Lluch sustituye la ambigüedad erótica por un mapa de traumas: flashbacks de abuso, fracs masculinos, niños danzando entre las ruinas del placer. Y así, la ópera deja de ser un espejo del abismo para transformarse en un panfleto de época.

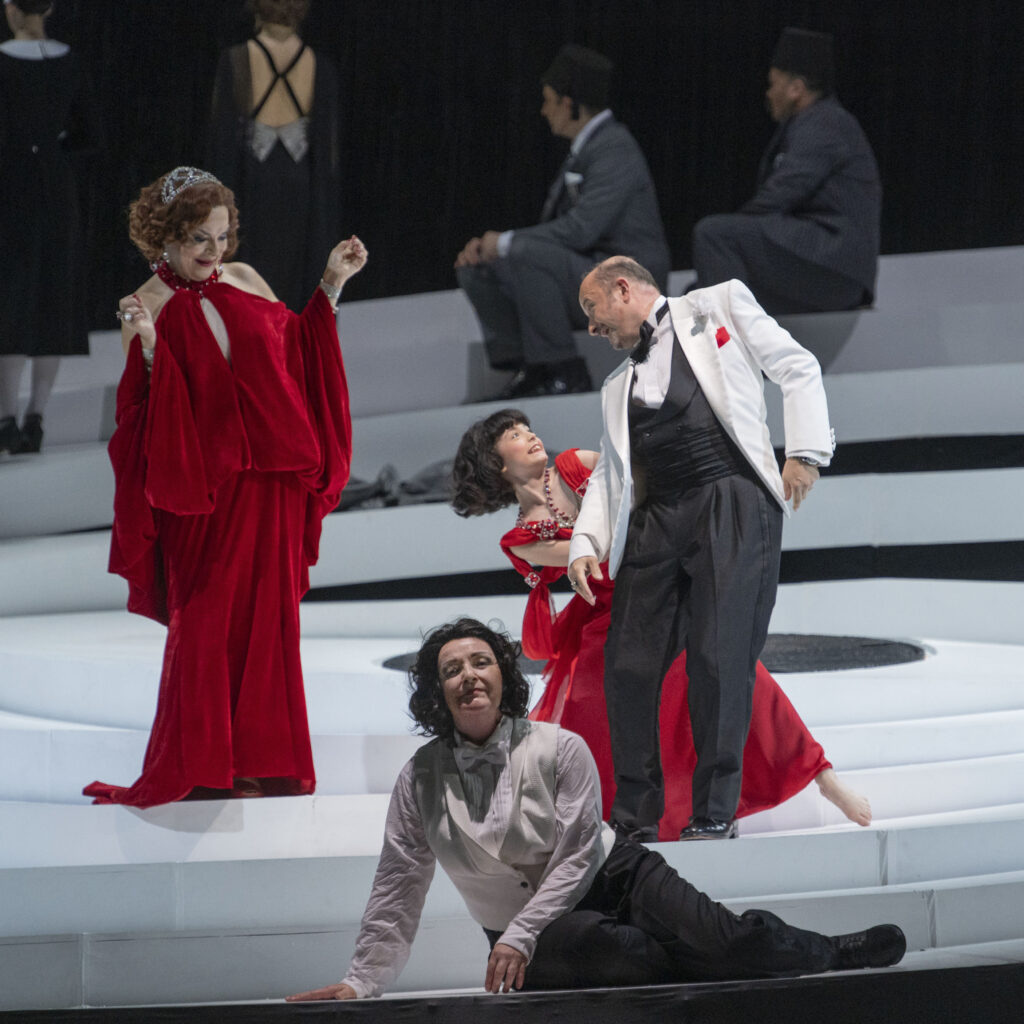

La escenografía de Daniel Bianco —una plataforma circular, inclinada, de blancura quirúrgica— se impone con eficacia plástica. El giro del disco que revela la cisterna de Iochanaan es un hallazgo escénico de precisión milimétrica: la degradación como mecanismo. Pero, en su perfección, la máquina devora el mito. El espectador asiste a un ritual sin peligro, a una alegoría en la que cada símbolo viene con manual de instrucciones.

El espacio, con sus anillos concéntricos y su muro oscuro de fondo, evoca los círculos del infierno, sí, pero también la geometría del control: una Weimar convertida en laboratorio de la represión, donde todo está explicado, catalogado, higienizado. La luna omnipresente de Albert Faura, que vira de un blanco glacial a un rojo final, no es presagio de deseo sino luz de quirófano: todo brilla, nada vibra.

El vestuario de Clara Peluffo multiplica la tesis: Salomé, envuelta al inicio como víctima del abuso, se despoja solo para ponerse el mismo frac masculino de su padrastro, asumiendo la vestimenta del poder que la corrompe. Es el tipo de metáfora que suena a idea de seminario: precisa, explicativa, y ajena al riesgo. El erotismo se sustituye por psicoanálisis, la carne por teoría.

El problema no es la actualización, sino la cancelación del misterio. La Salomé de Lluch no desea, interpreta su deseo. Y en esa distancia desaparece el vértigo.

El punto más discutible —y más decepcionante— es la danza de los siete velos, transformada aquí en un collage de recuerdos traumáticos, donde tres Salomés (niña, adolescente y adulta) representan su propio abuso en un juego de espejos. La escena, de un simbolismo transparente, destruye la carga erótica del rito: lo que debía ser la incandescencia del pecado se convierte en ensayo de resiliencia.

El beso a la cabeza de Jochanaan ya no es un gesto de locura mística, sino un acto terapéutico de reconciliación interior. El teatro se vuelve consultorio.

Y mientras el escenario se llena de símbolos y diagnósticos, la orquesta ruge.

Philippe Auguin dirige a la Orquesta Estable con una solidez implacable, pero también con una desmesura que roza la soberbia sonora. Strauss emerge con voluptuosidad, sí, pero sin respiración: un forte perpetuo que aplasta toda línea vocal, perpetuando ese vicio acústico que el Colón arrastra como karma.

Ricarda Merbeth, destaca por la seguridad y el brillo de su registro agudo, con un timbre auténticamente straussiano y una interpretación vocal que evoca más a Caballé que a Nilsson. Aun cuando el registro grave resulta algo opaco, sostiene con solvencia el monólogo final, y la célebre frase —repetida numerosas veces— «Ich will den Kopf des Jochanaan» es pronunciada con notable expresividad e intensidad. El resto del elenco fueron partenaires en su acepcion ,más correcta: Egils Siliņš (Jochanaan) impone autoridad contenida, Nancy Fabiola Herrera ofrece una Herodías humanamente devastada, y Norbert Ernst, grotesco y lúcido, compone un Herodes perfecto en su miseria. El resto del elenco participante, fueron adalides tempestuosos frente al lograr atravesar el muro orquestal, ese bloque sonoro que convierte la voluptuosidad straussiana en pura resistencia. Lo que debía ser un duelo entre voz y deseo se vuelve un combate contra los decibelios.

Lluch traiciona la radicalidad de Strauss al intentar explicarla. En lugar de dejar que el mito respire, lo envuelve en capas de interpretación. La ópera, concebida como un delirio en donde el amor y la muerte se confunden, se convierte en una parábola social sobre el poder, el abuso y la identidad. Todo correcto. Todo previsible. Todo inofensivo.

El problema no es que se arriesgue, sino que no se arriesga nada que no esté ya aprobado por el discurso dominante. Y eso, en una obra que nació para escandalizar al orden moral, es la ironía más triste de todas.

Emergente del Dr. Merengue

A la salida, el Dr. Merengue camina entre los ecos metálicos del foso, con el cuello levantado y la luna de Faura todavía encandilándole la cara. Cruza la Plaza Lavalle mascullando:

—¡Salomé en Weimar! Lo que faltaba. Ni Goebbels la hubiera hecho tan moralista.

Suelta una carcajada amarga.

—Y ese frac… ¡ese frac! Si Strauss levantara la cabeza, la volverían a cortar.

Hace una pausa, mira el obelisco a lo lejos, y sentencia en voz alta, para que lo escuchen los bronces del Colón:

—La provocación no se declama, se encarna. Y el deseo no se explica, arde o no es nada.

Y se pierde entre los taxis, con la partitura de Strauss resonándole como un grito de otra época —una que no pedía permiso para ser indecente.