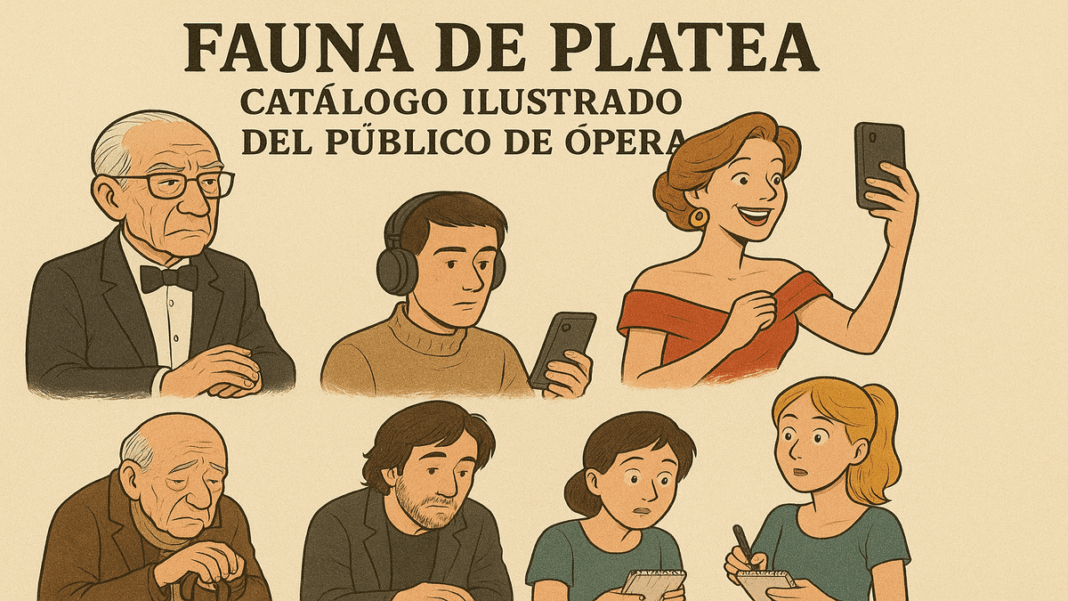

En Buenos Aires la ópera sigue siendo, cómo decirlo sin que se me atragante el espresso, una ceremonia de fe laica. Allí donde el incienso es perfume de terciopelo viejo y el agua bendita, una copa de espumante tibio en el entreacto. Pero cuidado: los fieles están cambiando. Los públicos de hoy no son los de antes, y los de antes están cada vez más de antes.

Las plateas del Colón, del Avenida, del Argentino de La Plata o del Roma de Avellaneda conservan su núcleo duro: la patrulla abono, armada de prismáticos, pañuelos de lino y una memoria auditiva capaz de recordar si aquel Cavaradossi de 1983 respiró una semicorchea antes o después. Son el archivo vivo de la lírica, y sin ellos nada tendría sentido. Pero admitámoslo: están cansados de los mismos títulos y de que los jóvenes no vayan “porque no entienden italiano”.

Ahí entra la nueva camada: el público del scroll, que llega al teatro porque vio un reel con luces led y a Tosca cayendo al vacío en cámara lenta. Gente que usa el Colón como si fuera un moodboard, que no distingue un bel canto de un bel filtro, pero que —ay— paga la entrada, se emociona y sube su historia etiquetando al teatro. Son los mismos que escuchan Puccini en Spotify y creen que “La Traviata” es una marca de perfume. Y, sin embargo, son los que pueden salvar el futuro.

Entre la solemnidad y el descorche

Ah, Buenos Aires y sus noches de ópera, ese safari urbano donde las butacas son selvas de terciopelo y el público, un zoológico encantador de vanidades y pasiones mal contenidas.

Allí están, en primera fila, los abonados de toda la vida, criaturas casi mitológicas que aseguran haber visto cantar a Callas (aunque sólo fuera en un vinilo rayado). Respiran en compás de 3/4 y sangran Puccini. Se sientan erguidos, con el aire de quien posee la llave secreta del arte lírico, aunque ya no escuchen bien ni las flautas del segundo acto.

A su lado, los melómanos de Facebook, esos que comentan “sublime función” debajo de una foto borrosa del foyer, y que sienten la urgente necesidad de explicar al mundo qué quiso decir Verdi cuando escribió Il Trovatore. No son críticos, pero el algoritmo los bendijo con la ilusión de serlo.

Después están los críticos verdaderos… o algo así, los de medios renegridos por el polvo del tiempo, que escriben con un aura de noble decadencia, convencidos de que sin ellos no hay ópera posible. Les sigue la nueva camada digital, que escribe en portales modernos, con frescura y sin pedir permiso. Pero ¡ay!, el establishment los mira como si fueran los sobrinos revoltosos del bel canto.

En los palcos laterales, las parejas circunstanciales, que vinieron porque “había entradas baratas” o porque alguien les dijo que Tosca muere “como en una película”. Se abrazan, bostezan discretamente y juran que “la próxima vez, mejor el Colón porque se ve más por Instagram”.

Y, por último, mi especie favorita: los estudiantes iluminados, esos que entran con descuento, toman notas con furor y salen del teatro convencidos de que la vida sin Verdi no tiene sentido, ni alma, ni respiración. Les brillan los ojos, como si hubieran descubierto que el amor y el acorde de mi menor pueden coexistir.

El problema no es el público. El problema es cómo se lo convoca.

Muchos teatros aún comunican la ópera como si fuera una misa en latín: sin traducción ni entusiasmo. El lenguaje institucional, acartonado y distante, espanta más que los agudos de Turandot.

Mientras tanto, en el extranjero, los coliseos experimentan con campañas que mezclan arte y humor, descuentos para menores de treinta, proyecciones en parques y experiencias inmersivas.

Aquí seguimos discutiendo si el público debe aplaudir entre arias o no. (Spoiler: que aplauda, por amor de Puccini, que aplauda).

Los jóvenes: ese milagro estadístico

Los teatros porteños lo saben: cada joven que entra vale por tres subsidios.

Pero atraerlos exige más que bajar precios. Hay que ofrecer sentido, emoción, algo que los saque del algoritmo. Y ahí, cuando el arte está vivo, el teatro vibra de nuevo.

No hay que subestimarlos: ellos llegan con la sensibilidad afinada por la imagen, y cuando descubren un barítono que actúa de verdad o una soprano que hace temblar las lámparas, se quedan.

Solo necesitan que alguien los invite al festín sin pedirles un doctorado en solfeo.

Viejos, nuevos y eternos

El público de ópera porteño hoy es un mosaico:

- los veteranos que no perdonan una versión cortada,

- los debutantes que se pierden en los sobretítulos,

- los turistas que buscan la selfie con el mármol del Colón,

- y los románticos incurables que aún lloran con el “Vissi d’arte”.

Todos caben en el mismo teatro, si el teatro los abraza.

Porque, en el fondo, la ópera —esa combinación sublime de música, teatro y delirio humano— no envejece: envejecen los prejuicios.

Y si la lírica argentina quiere sobrevivir, deberá dejar entrar el aire de la calle, los acentos nuevos, los rostros diversos, los cuerpos que no caben en la ópera del siglo XIX. Cada función es un experimento sociológico con orquesta.

—¡Ah, qué público! Tan humano, tan contradictorio… tan digno de ópera.

Como diría mi otro yo, el crítico más serio: “El público cambia, pero el asombro sigue siendo el mismo”.

Yo, el Dr. Merengue, lo corrijo:

“El público no cambia: se reinventa. Y, a veces, se peina para la ocasión.”